コンテンツへスキップ

こちらの機械は、スパイダーモア。共立AZ431Fという機種です。傾斜地を除草できるところがこの機械の凄いところですが、平の畑で大活躍してくれます。きゅうりアーチの端の方は、乗用モアでは刈ることが出来ません。そのため、刈払機を使用したりしましたが、誤ってアーチに刃を当ててしまったり、危険な作業でした。今回、スパイダーモアを使用してみて、かなり端まで綺麗に刈ることができ、感動しました。

こちらの機械は、スパイダーモア。共立AZ431Fという機種です。傾斜地を除草できるところがこの機械の凄いところですが、平の畑で大活躍してくれます。きゅうりアーチの端の方は、乗用モアでは刈ることが出来ません。そのため、刈払機を使用したりしましたが、誤ってアーチに刃を当ててしまったり、危険な作業でした。今回、スパイダーモアを使用してみて、かなり端まで綺麗に刈ることができ、感動しました。

スパイダーモアには、刈幅が狭いものと広いものがありますが、私は狭いものを購入しました。なぜなら、広い方は高くて買えません。刈幅が狭いという事は狭い場所に入っていけるという事なので、それはそれで活躍の場が広がるのではないかとも考えました。

スパイダーモアには、刈幅が狭いものと広いものがありますが、私は狭いものを購入しました。なぜなら、広い方は高くて買えません。刈幅が狭いという事は狭い場所に入っていけるという事なので、それはそれで活躍の場が広がるのではないかとも考えました。

長ネギの苗の横をスパイダーモアであらかじめ刈っておいてから、乗用モアで刈れば、誤って長ネギの苗を乗用モアで踏みつけてしまうことをありません。畝と畝の間の通路を刈れるのも素晴らしいです。

長ネギの苗の横をスパイダーモアであらかじめ刈っておいてから、乗用モアで刈れば、誤って長ネギの苗を乗用モアで踏みつけてしまうことをありません。畝と畝の間の通路を刈れるのも素晴らしいです。

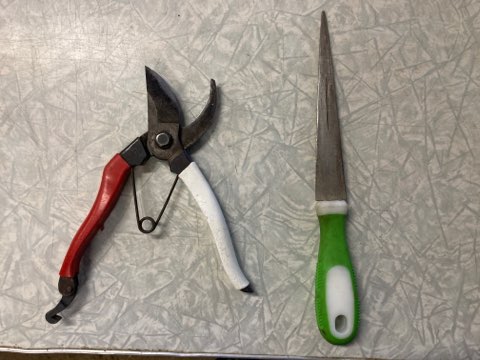

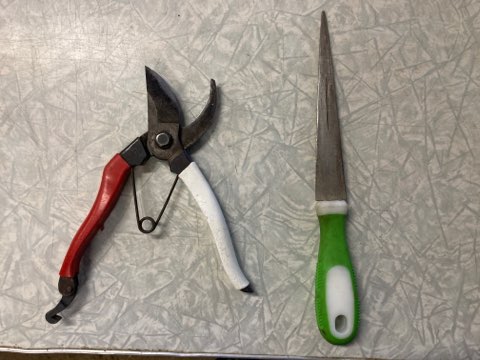

剪定バサミの定番、岡恒の歯の研ぎ方をYouTubeで学びました。使用する道具はダイヤモンドシャープナーです。

剪定バサミの定番、岡恒の歯の研ぎ方をYouTubeで学びました。使用する道具はダイヤモンドシャープナーです。

ペンで差しているところが刃ですが、今までは、ただ闇雲に研いでいました。ここでまず、岡恒の剪定バサミの刃の構造について知る必要があります。このペンで差している刃をYouTuberの方はハマグリ刃と呼んでいました。(刃物の鎬(しのぎ)と刃と先の間「切れ刃」が、あたかも蛤の貝がらのようなふくらみを持たせて研いであることをいう。)そして、もう一方の刃を受け刃と呼びます。ハマグリ刃をよく観察すると、実際に枝を切断する刃のきわ、0.7mmくらいで角度が変わっていることが分かります。

ペンで差しているところが刃ですが、今までは、ただ闇雲に研いでいました。ここでまず、岡恒の剪定バサミの刃の構造について知る必要があります。このペンで差している刃をYouTuberの方はハマグリ刃と呼んでいました。(刃物の鎬(しのぎ)と刃と先の間「切れ刃」が、あたかも蛤の貝がらのようなふくらみを持たせて研いであることをいう。)そして、もう一方の刃を受け刃と呼びます。ハマグリ刃をよく観察すると、実際に枝を切断する刃のきわ、0.7mmくらいで角度が変わっていることが分かります。

ハマグリ刃の裏も0.3mm程度角度が変わっています。これらの角度を意識して研ぐのと意識せずに研ぐのとでは仕上がりに雲泥の差が出ます。それでは角度についての便利な考え方を次に書きます。

ハマグリ刃の裏も0.3mm程度角度が変わっています。これらの角度を意識して研ぐのと意識せずに研ぐのとでは仕上がりに雲泥の差が出ます。それでは角度についての便利な考え方を次に書きます。

メーカーによるハマグリ刃の表の研ぐ角度は23度、裏の研ぐ角度は15度とのことです。まずシャープナーを写真のように刃に対し、90度にあてます。その半分で45度、さらにその半分が目標の23度くらいとなります。裏の15度は表の23度より角度が浅いと考えれば良いです。

メーカーによるハマグリ刃の表の研ぐ角度は23度、裏の研ぐ角度は15度とのことです。まずシャープナーを写真のように刃に対し、90度にあてます。その半分で45度、さらにその半分が目標の23度くらいとなります。裏の15度は表の23度より角度が浅いと考えれば良いです。

研ぐ時の持ち方です。私はこのように親指と人差し指で白い方の持ち手をホールドするように持ちました。

研ぐ時の持ち方です。私はこのように親指と人差し指で白い方の持ち手をホールドするように持ちました。

23度の角度を一定に保ち、ダイヤモンドシャープナーを前後に動かして研ぎます。

23度の角度を一定に保ち、ダイヤモンドシャープナーを前後に動かして研ぎます。

裏はこのように持ちました。

裏はこのように持ちました。

表より浅い角度で研ぎました。研いだ後、試しに紙を切りましたが、スッと刃が入り切ることができました。アルスの剪定バサミの場合は表1.2mm、裏0.2mmとのことです。剪定バサミを研ぐことは、今までなんとなくでやっていてうまくいかなかったですが、改める事ができました。敵を知り、己を知れば100戦危うからず。孫子の兵法の言葉が身に染みた、DIYとなりました。

表より浅い角度で研ぎました。研いだ後、試しに紙を切りましたが、スッと刃が入り切ることができました。アルスの剪定バサミの場合は表1.2mm、裏0.2mmとのことです。剪定バサミを研ぐことは、今までなんとなくでやっていてうまくいかなかったですが、改める事ができました。敵を知り、己を知れば100戦危うからず。孫子の兵法の言葉が身に染みた、DIYとなりました。

剪定枝がすごい量になりました。軽トラで何往復してやっと枝を畑に移しました。

剪定枝がすごい量になりました。軽トラで何往復してやっと枝を畑に移しました。

渋柿の木は高すぎて収穫出来ないので、低い位置で切りました。カリンの木は高いところ一部残して、アケビの蔓が絡んでいるところを切りました。雑木は切ろうとしましたが、鳥がとまったりするので、一部残しました。

渋柿の木は高すぎて収穫出来ないので、低い位置で切りました。カリンの木は高いところ一部残して、アケビの蔓が絡んでいるところを切りました。雑木は切ろうとしましたが、鳥がとまったりするので、一部残しました。

Before

Before

after

after

かなりスッキリしました。

かなりスッキリしました。

お隣から丸見えになったこの場所には甘柿を定植する予定です。

お隣から丸見えになったこの場所には甘柿を定植する予定です。

スモモ(貴陽)の成木2本がある畑。約、800平方メートルです。元々は、貴陽の他にモモが植っていましたが、老木となり、雑草の管理だけをする残念なスペースとなっています。ここを片付けて、ブドウ棚を自作し、ブドウ栽培をしようと考えています。

スモモ(貴陽)の成木2本がある畑。約、800平方メートルです。元々は、貴陽の他にモモが植っていましたが、老木となり、雑草の管理だけをする残念なスペースとなっています。ここを片付けて、ブドウ棚を自作し、ブドウ栽培をしようと考えています。

桃の老木には、帆柱と言われる支柱が建ててあり、そこにはつる性の雑草が絡みついたりしています。

桃の老木には、帆柱と言われる支柱が建ててあり、そこにはつる性の雑草が絡みついたりしています。

おそらくニワウルシと思われる雑木が幾つも生えています。ただ切るだけでなく、地面より深い位置で株を切らなければ、乗用モアで走る際に激突してしまい危ないです。かなり、骨の折れる作業となりそうです。

おそらくニワウルシと思われる雑木が幾つも生えています。ただ切るだけでなく、地面より深い位置で株を切らなければ、乗用モアで走る際に激突してしまい危ないです。かなり、骨の折れる作業となりそうです。

笹

笹

アメリカセンダングサ(山梨ではバカと呼ぶ)

アメリカセンダングサ(山梨ではバカと呼ぶ)

徐々に片付けています。

徐々に片付けています。

笹やバカを片付けると、ハリウッドという、スモモの受粉樹が出てきましたが、クズというツル性の雑草に覆われてしまっています。

笹やバカを片付けると、ハリウッドという、スモモの受粉樹が出てきましたが、クズというツル性の雑草に覆われてしまっています。

ハリウッドのクズはきれいに取り除きました。

ハリウッドのクズはきれいに取り除きました。

写真中央のやや上、直径30センチ程のニセアカシアの木がラスボスとして鎮座しています。

写真中央のやや上、直径30センチ程のニセアカシアの木がラスボスとして鎮座しています。

慣れないチェーンソー。安全に気を配って、慎重に使います。

慣れないチェーンソー。安全に気を配って、慎重に使います。

まず、木の傾きや枝の配置などを見て倒したい方向を決めます。倒したい方向にロープを張り、反対側に倒れないようにして、自分が逃げられるように、逃げ場を作ります。そして、チェーンソーで倒したい側に、くの字に切り込みを入れます。その後、反対から切り込みを入れていき、木を倒します。

まず、木の傾きや枝の配置などを見て倒したい方向を決めます。倒したい方向にロープを張り、反対側に倒れないようにして、自分が逃げられるように、逃げ場を作ります。そして、チェーンソーで倒したい側に、くの字に切り込みを入れます。その後、反対から切り込みを入れていき、木を倒します。

無傷でラスボスを倒すことができたので一安心。ですが、まだまだ整備が必要です。

無傷でラスボスを倒すことができたので一安心。ですが、まだまだ整備が必要です。

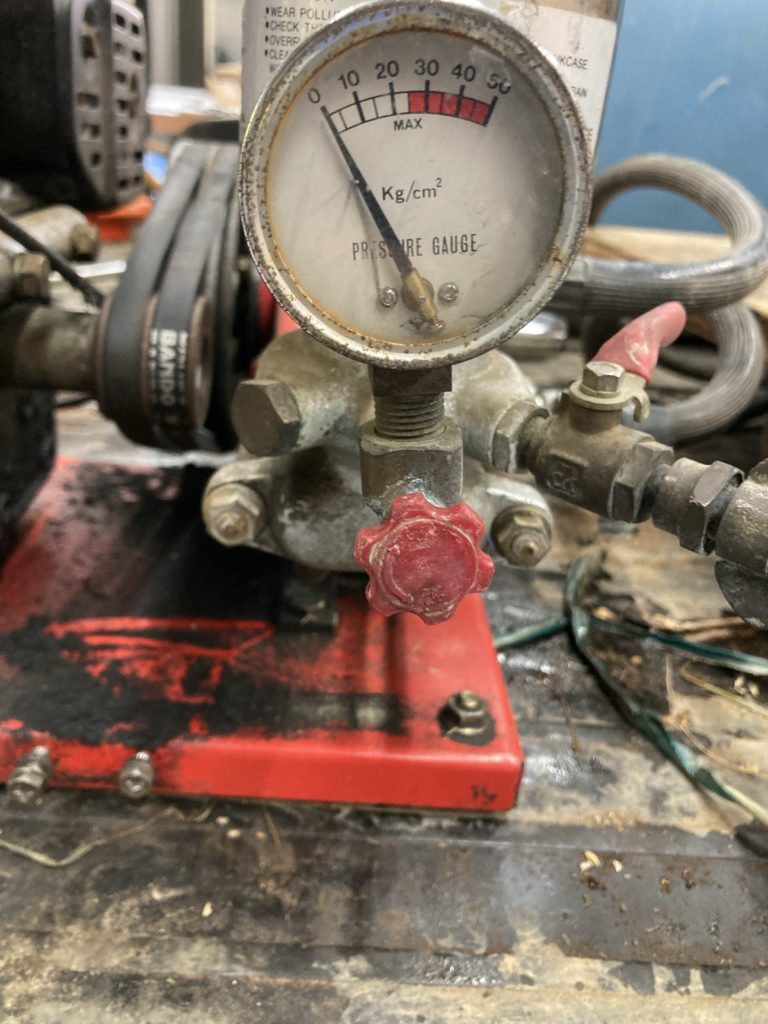

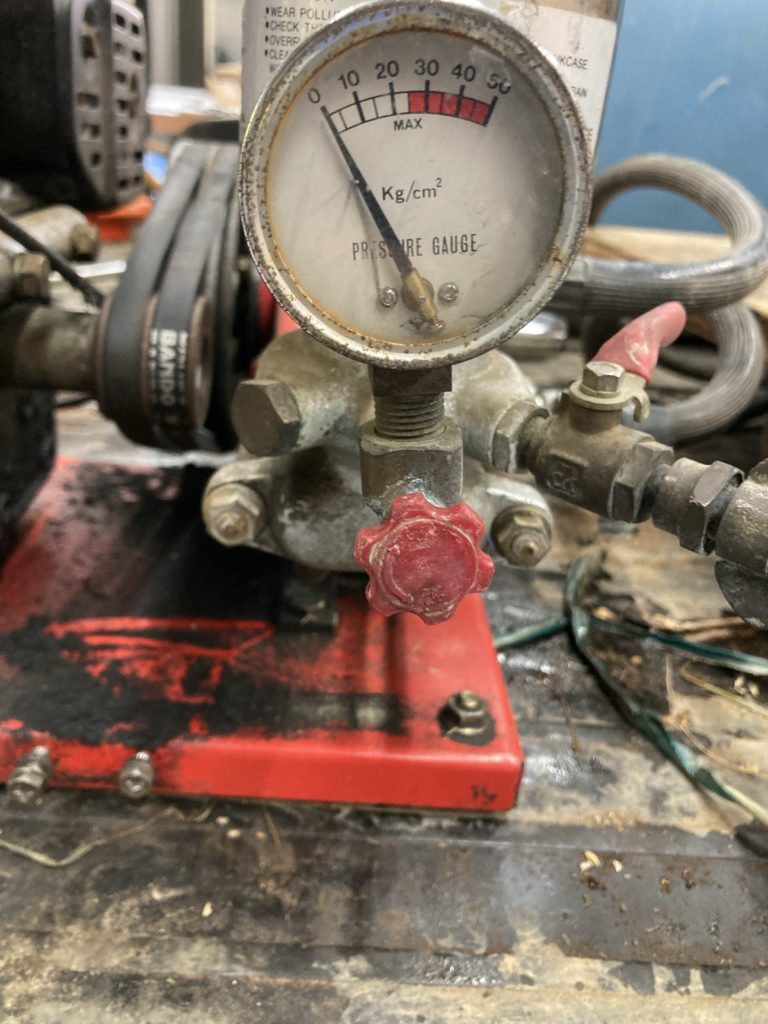

突然、薬液を吸い上げなくなりました。ただでさえ風邪で調子が悪いのに…。エンジンの始動は問題なく、ベルトは切れていないため動力はポンプへ伝わっているはず。

突然、薬液を吸い上げなくなりました。ただでさえ風邪で調子が悪いのに…。エンジンの始動は問題なく、ベルトは切れていないため動力はポンプへ伝わっているはず。

理由は分からないですが、機械は動いているのに圧力が全く上がらない。

理由は分からないですが、機械は動いているのに圧力が全く上がらない。

素人目にはよく分からないけど、おそらくこれらのパッキン系に不具合があり、圧力が逃げているのではないか…。昔の動墳のパッキンなんかその辺のホームセンターで売っているのだろうか。とりあえず、体調も良くないので今日は農作業を休んでホームセンターに行ってみよう。

素人目にはよく分からないけど、おそらくこれらのパッキン系に不具合があり、圧力が逃げているのではないか…。昔の動墳のパッキンなんかその辺のホームセンターで売っているのだろうか。とりあえず、体調も良くないので今日は農作業を休んでホームセンターに行ってみよう。

芸術的にカッコいいモザイクタイルシンク。diyで台をつくり、設置しましたが…

芸術的にカッコいいモザイクタイルシンク。diyで台をつくり、設置しましたが…

タイルシンクの排水の穴付近に問題があるらしく、水が漏れてきます。どうすれば良いのかよくわからないですが、今度、ホームセンターでバスコークを買ってきて、怪しい箇所に塗りまくります。

タイルシンクの排水の穴付近に問題があるらしく、水が漏れてきます。どうすれば良いのかよくわからないですが、今度、ホームセンターでバスコークを買ってきて、怪しい箇所に塗りまくります。

中庭はいつの頃からかゴミと雑草の場所になってしまっていました。そのため楽しいイメージありません。ですが、良く考えてみるとキッチンから1番近い畑になる可能性があり、自動灌水システムがあるのでほぼ水遣りをしなくて良くなります。コンポストをおけばキッチンからの移動距離も短く生ゴミの管理もかなり楽になります。

中庭はいつの頃からかゴミと雑草の場所になってしまっていました。そのため楽しいイメージありません。ですが、良く考えてみるとキッチンから1番近い畑になる可能性があり、自動灌水システムがあるのでほぼ水遣りをしなくて良くなります。コンポストをおけばキッチンからの移動距離も短く生ゴミの管理もかなり楽になります。

昔の瓦がありました。

昔の瓦がありました。

ゴミは片付けました。また、土壌の方は元々、畑ではなかったため、石が多く硬いです。まず、石拾いをしました。雑草が生えていたため、植物が育つことはできそうです。

ゴミは片付けました。また、土壌の方は元々、畑ではなかったため、石が多く硬いです。まず、石拾いをしました。雑草が生えていたため、植物が育つことはできそうです。

こまめを使い耕耘しました。

こまめを使い耕耘しました。

堆肥や鶏糞をいれました。

堆肥や鶏糞をいれました。

マルチをしきました。コンポストは室内からコンクリートを歩いて行ける場所に設置しました。

マルチをしきました。コンポストは室内からコンクリートを歩いて行ける場所に設置しました。

5条のマルチにはこのように種を蒔きました。

5条のマルチにはこのように種を蒔きました。

木の伐採を業者に依頼しましたが、木の周囲が荒れてしまっていて業者の人が作業出来ないと困るので、片付けました。

木の伐採を業者に依頼しましたが、木の周囲が荒れてしまっていて業者の人が作業出来ないと困るので、片付けました。

作業の邪魔になる木は切り、どかしました。ここには、柿や栗を植えたいと考えています。

作業の邪魔になる木は切り、どかしました。ここには、柿や栗を植えたいと考えています。

道路側はヨモギの畑になっています、枯れた地上部を刈りキレイにしました。

道路側はヨモギの畑になっています、枯れた地上部を刈りキレイにしました。

両隣の畑は放棄地になっていて、アレチウリやアメリカセンダングサやクズが電気柵内に入り込んできていました。

両隣の畑は放棄地になっていて、アレチウリやアメリカセンダングサやクズが電気柵内に入り込んできていました。

隣の畑から薮が押し寄せてきて電気柵にかかっています。一度、電気柵のコードを持ち上げて、刈払機で刈っていきました。

隣の畑から薮が押し寄せてきて電気柵にかかっています。一度、電気柵のコードを持ち上げて、刈払機で刈っていきました。

枝の置き場になっていた場所が薮になってしまっていました。笹を刈り、枝を片付けると本来のきれいな畑を取り戻しました。

枝の置き場になっていた場所が薮になってしまっていました。笹を刈り、枝を片付けると本来のきれいな畑を取り戻しました。

ブランコの周りも綺麗にしました。ブランコから見える景色はとてもきれいです。

ブランコの周りも綺麗にしました。ブランコから見える景色はとてもきれいです。

押入れスペースの床に落としたものを取ろうとしたとき、床下から冷たい風が来ているのに気付きました。隙間を覗いてみると、床板の下にスペースがあるようでそこから風がきているので、塞ぐことにしました。

押入れスペースの床に落としたものを取ろうとしたとき、床下から冷たい風が来ているのに気付きました。隙間を覗いてみると、床板の下にスペースがあるようでそこから風がきているので、塞ぐことにしました。

木材が高騰しているにしては安めの板が、多摩境のカインズホームproに売っていました。1600円程度。保温シートを敷いてから、ぴったりのサイズに加工した板をのせました。これで床下から風はきません。

木材が高騰しているにしては安めの板が、多摩境のカインズホームproに売っていました。1600円程度。保温シートを敷いてから、ぴったりのサイズに加工した板をのせました。これで床下から風はきません。

定位置に机を戻すと、見た目もスッキリして良い感じになりました。

定位置に机を戻すと、見た目もスッキリして良い感じになりました。

刈払機で藪を少し刈り、刈った物を引き出し、また刈る、の繰り返しを続けました。野薔薇や蔓がたくさんありましたので、剪定鋏で一つ一つ切らなきゃいけない場面もあり、苦労しました。

刈払機で藪を少し刈り、刈った物を引き出し、また刈る、の繰り返しを続けました。野薔薇や蔓がたくさんありましたので、剪定鋏で一つ一つ切らなきゃいけない場面もあり、苦労しました。

何十年と放置されていた空間が片付き、圃場としての機能を果たせる状態を取り戻しました。スモモの太陽ごしに甲府盆地が見えるようになり、清々しく感じました。

何十年と放置されていた空間が片付き、圃場としての機能を果たせる状態を取り戻しました。スモモの太陽ごしに甲府盆地が見えるようになり、清々しく感じました。

剪定枝の山があったため、乗用モアが入れず大変なことになっていました。朝から始め、夕方までかかりました。

剪定枝の山があったため、乗用モアが入れず大変なことになっていました。朝から始め、夕方までかかりました。

帰宅後、いくらとっても、身体のどこかがチクチクして呪いのようでしたが、お風呂に入り着替えてやっと呪縛が解かれました。

帰宅後、いくらとっても、身体のどこかがチクチクして呪いのようでしたが、お風呂に入り着替えてやっと呪縛が解かれました。

天井のベニヤ張りに飽きてきたので、押入れだった空間にワークスペースを作りました。農家なのであんまり使わないですが。

天井のベニヤ張りに飽きてきたので、押入れだった空間にワークスペースを作りました。農家なのであんまり使わないですが。

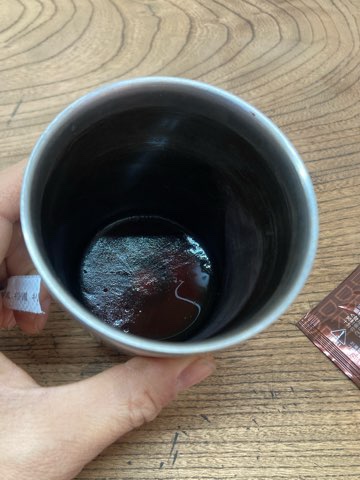

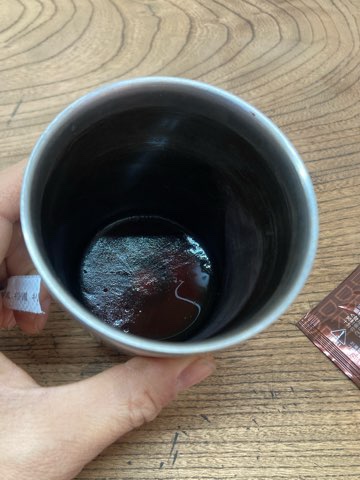

昨日、車に置き忘れたマグカップのコーヒーはガチガチに凍っています。連日、マイナス5℃まで下がっています。

昨日、車に置き忘れたマグカップのコーヒーはガチガチに凍っています。連日、マイナス5℃まで下がっています。

細かい端っこの部分はまだとりかかっていませんが、中央部は断熱材を張り終えていますので、ベニヤを適切なサイズにカットし、貼っていきます。

細かい端っこの部分はまだとりかかっていませんが、中央部は断熱材を張り終えていますので、ベニヤを適切なサイズにカットし、貼っていきます。

夜までかかり、中央部のベニヤを張り終えました。この年末年始は天井と格闘していましたが、思った以上に進めることができ、安心しました。明日から仕事が始まりますので、これからはマイペースに作業を進めていければと思います。

夜までかかり、中央部のベニヤを張り終えました。この年末年始は天井と格闘していましたが、思った以上に進めることができ、安心しました。明日から仕事が始まりますので、これからはマイペースに作業を進めていければと思います。

断熱材はホームセンターから買ってきました。

断熱材はホームセンターから買ってきました。

袋を割くと中身が膨らみます。

袋を割くと中身が膨らみます。

断熱材はこちらのガンタッカを使って天井につけます。

断熱材はこちらのガンタッカを使って天井につけます。

このようにステープルをガンタッカーに装着して使います。

このようにステープルをガンタッカーに装着して使います。

マイカ線をつけて首からかけて両手があくように工夫して作業しました。

マイカ線をつけて首からかけて両手があくように工夫して作業しました。

断熱材を塞ぐようにベニヤを張ります。

断熱材を塞ぐようにベニヤを張ります。

天井になるので、カビたり腐ったりして欲しくないため、防腐剤を塗りました。

天井になるので、カビたり腐ったりして欲しくないため、防腐剤を塗りました。

油性の塗料を塗りました。

油性の塗料を塗りました。

この機械はおんどとりと言います。その名の通り、温度を測ってくれます。そして、アプリをダウンロードすることで、アプリと連動して一定時間ごとに計測したデータをグラフ化してくれたりします。僕は主に農業で使っていますが、今回はDIYで改修中の古い家の温度を測ってみることにしました。

この機械はおんどとりと言います。その名の通り、温度を測ってくれます。そして、アプリをダウンロードすることで、アプリと連動して一定時間ごとに計測したデータをグラフ化してくれたりします。僕は主に農業で使っていますが、今回はDIYで改修中の古い家の温度を測ってみることにしました。

おんどとりは天井付近、西側、外気温の3つの場所にセットしました。今の状況では、室内で石油ストーブを使用して、外気温が5℃程度で、室内は9℃、天井付近は11℃となりました。

おんどとりは天井付近、西側、外気温の3つの場所にセットしました。今の状況では、室内で石油ストーブを使用して、外気温が5℃程度で、室内は9℃、天井付近は11℃となりました。

私が幼少の頃は祖父母は養蚕をしていました。蚕室は母家とは別で敷地内にありましたが、それではスペースが足りないと母家の畳をあげて作業したり、2階を使ったりしていました。そのため、2階を掃除していると、蚕の繭を見つけることができます。

私が幼少の頃は祖父母は養蚕をしていました。蚕室は母家とは別で敷地内にありましたが、それではスペースが足りないと母家の畳をあげて作業したり、2階を使ったりしていました。そのため、2階を掃除していると、蚕の繭を見つけることができます。

10尺(3m)の脚立に登らないととれないぐらい高いところまで蚕はよく登っていったなぁ。

10尺(3m)の脚立に登らないととれないぐらい高いところまで蚕はよく登っていったなぁ。

本日も埃を拭く作業。使用されている梁には漢数字で番号がふってあります。おそらく、組み上げる時に目印にしていたのだと思います。村で高齢の大工さんがいます。その方が建てたと聞きましたが、この家は70年前に建てられましたので、その方はまだ10歳程度だったはずです。おそらく、その方のお父さんが建てたのだと思います。その方の書いた文字なのかもしれません。

本日も埃を拭く作業。使用されている梁には漢数字で番号がふってあります。おそらく、組み上げる時に目印にしていたのだと思います。村で高齢の大工さんがいます。その方が建てたと聞きましたが、この家は70年前に建てられましたので、その方はまだ10歳程度だったはずです。おそらく、その方のお父さんが建てたのだと思います。その方の書いた文字なのかもしれません。

床にサンダーをかけました。綺麗な木の色が蘇ってきました。

床にサンダーをかけました。綺麗な木の色が蘇ってきました。

物を処分したり、片付けるだけで半年かかりましたが、やっと物がなくなりました。

物を処分したり、片付けるだけで半年かかりましたが、やっと物がなくなりました。

10尺の脚立を2階にあげるだけでも大変でした。この脚立のおかげで1番高い所にも手が届きます。

10尺の脚立を2階にあげるだけでも大変でした。この脚立のおかげで1番高い所にも手が届きます。

築70年の埃は半端ないです。

築70年の埃は半端ないです。

屋根近くは、立派な木材が使われていてワクワクします。

屋根近くは、立派な木材が使われていてワクワクします。

同居人を見つけました。家を守ってくれるヤモリです。

同居人を見つけました。家を守ってくれるヤモリです。

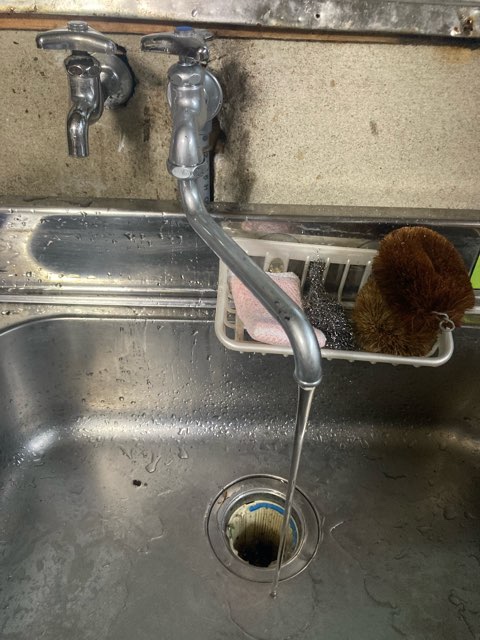

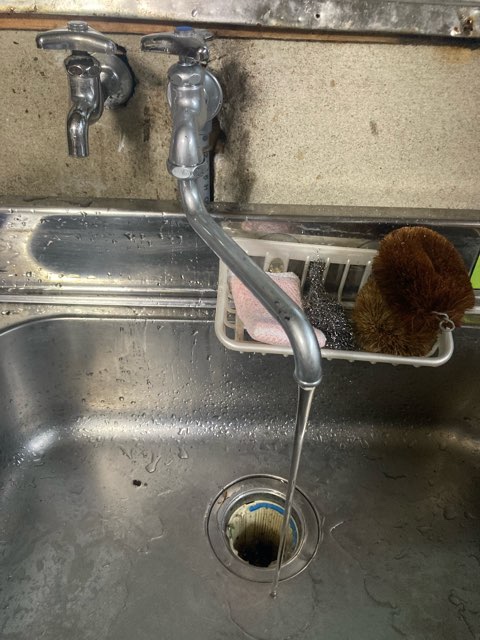

右側の水道は井戸水。壊れたままの状態だったので、井戸水のポンプのスイッチを入れることができませんでした。

右側の水道は井戸水。壊れたままの状態だったので、井戸水のポンプのスイッチを入れることができませんでした。

この新しい蛇口をつけます。

この新しい蛇口をつけます。

無事、井戸水が出てきました。

無事、井戸水が出てきました。